Биовычисления: мини-мозги человека как процессоры будущего

В живописном швейцарском городке Веве, в стенах лаборатории, ученые заботятся о крошечных сгустках человеческих клеток мозга, обеспечивая их питательной средой для поддержания жизнедеятельности. Эти мини-мозги служат в качестве примитивных компьютерных процессоров, и, в отличие от вашего ноутбука, после их гибели уже невозможно будет их перезагрузить.

Новая область исследований, известная как биовычисления или «wetware», стремится использовать эволюционно отточенную, но до сих пор таинственную вычислительную мощность человеческого мозга. Фред Джордан, соучредитель швейцарского стартапа FinalSpark, выразил уверенность, что процессоры на основе клеток мозга в будущем заменят чипы, питающие нынешний бум искусственного интеллекта.

Современные суперкомпьютеры, лежащие в основе ИИ-инструментов, используют кремниевые полупроводники для имитации нейронов и сетей человеческого мозга. «Вместо того чтобы пытаться имитировать, давайте использовать реальную вещь», — говорит Джордан.

Среди прочих потенциальных преимуществ, биовычисления могут помочь решить проблему стремительно растущего энергопотребления ИИ, которое уже ставит под угрозу климатические цели и заставляет технологических гигантов прибегать к ядерной энергии. «Биологические нейроны на миллион раз более энергоэффективны, чем искусственные», — отмечает Джордан. Кроме того, они могут быть бесконечно воспроизведены в лаборатории, в отличие от дефицитных ИИ-чипов.

Однако на данный момент вычислительная мощность wetware далека от конкуренции с аппаратным обеспечением, которое управляет миром. И остается открытым вопрос: могут ли эти крошечные мозги обрести сознание?

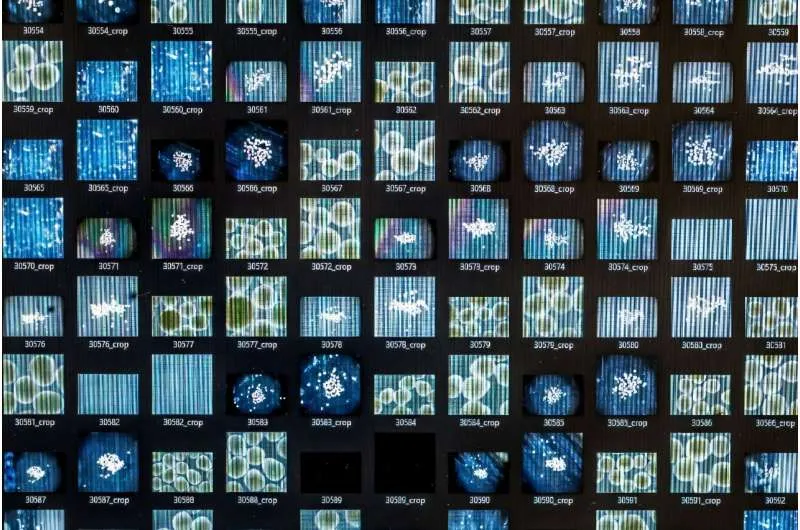

Для создания своих «биопроцессоров» FinalSpark использует стволовые клетки, полученные из анонимных донорских образцов кожи. Ученые превращают их в нейроны, которые затем собираются в комки размером с миллиметр — мозговые органоиды. По словам Джордана, их размер сопоставим с мозгом личинки плодовой мушки.

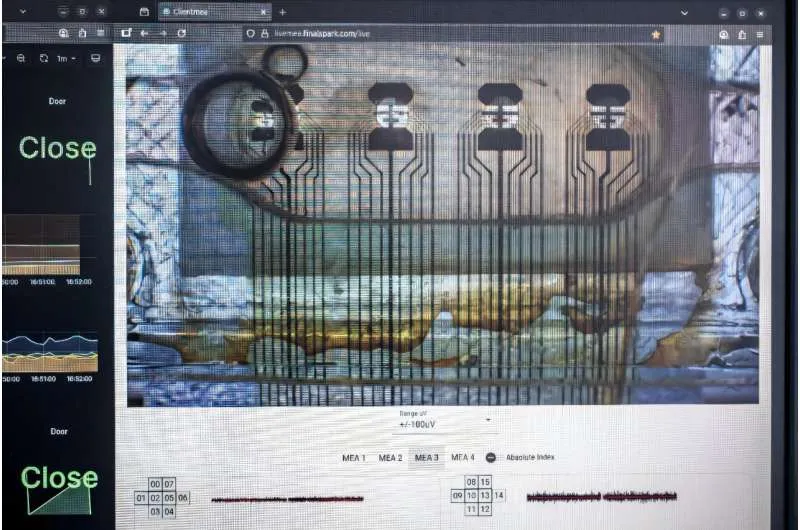

К органоидам в лаборатории подключаются электроды, позволяющие ученым «подслушивать их внутренние дискуссии». Также возможно стимулировать органоиды слабым электрическим током. Их ответная реакция, или ее отсутствие, примерно эквивалентна нулям и единицам в традиционных вычислениях.

Десять университетов по всему миру проводят эксперименты с органоидами FinalSpark, а на сайте компании транслируется живая активность нейронов. Исследователь из Бристольского университета Бенджамин Уорд-Черриер использовал один из органоидов в качестве мозга простого робота, который научился различать буквы шрифта Брайля. По его словам, существует множество трудностей, включая кодирование данных таким образом, чтобы органоид мог их понять, и последующую интерпретацию того, что «выдают» клетки мозга. «Работать с роботами по сравнению с этим — одно удовольствие», — смеется Уорд-Черриер. «К тому же, это живые клетки, а значит, они могут умирать».

Исследователь из Университета Джонса Хопкинса Лена Смирнова использует аналогичные органоиды для изучения таких заболеваний мозга, как аутизм и болезнь Альцгеймера, в надежде найти новые методы лечения. По ее мнению, биовычисления пока скорее «витают в облаках», в отличие от более «низко висящих фруктов» в виде биомедицинских исследований, но ситуация может кардинально измениться в ближайшие 20 лет.

Все опрошенные ученые отвергли идею о том, что эти крошечные клетки в чашках Петри рискуют развить какое-либо подобие сознания. Джордан признает, что «это находится на грани философии», поэтому FinalSpark сотрудничает с экспертами по этике. Он также отметил, что органоиды, не имеющие болевых рецепторов, содержат около 10 000 нейронов, в то время как человеческий мозг — 100 миллиардов.

Тем не менее, многое в работе нашего мозга, включая природу сознания, остается загадкой. Именно поэтому Уорд-Черриер надеется, что помимо вычислительных задач, биовычисления в конечном итоге помогут лучше понять, как работают наши мозги.

Галерея

Комментарии

Комментариев пока нет.